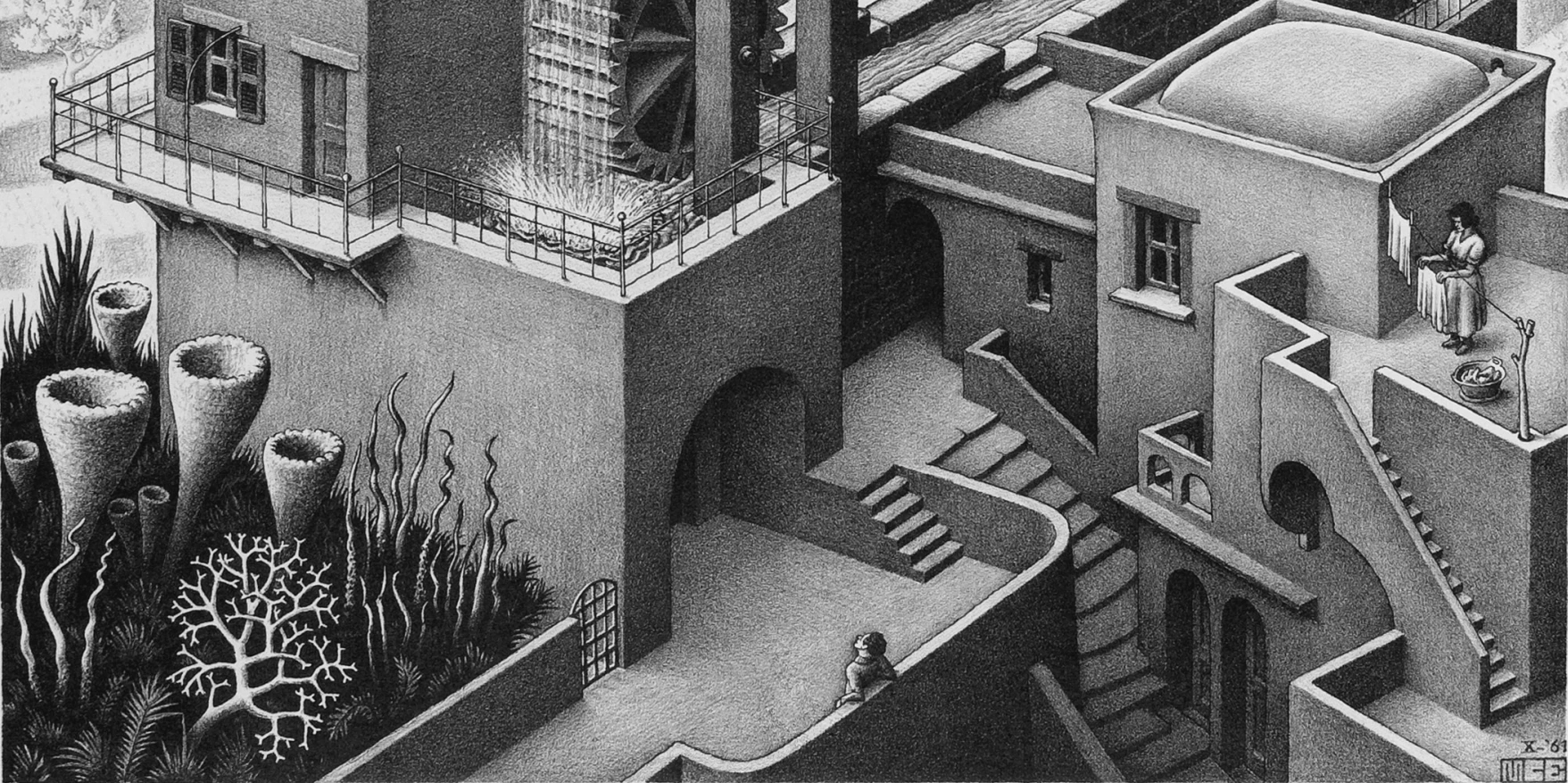

Ilustración: “Cascada”, por M. C. Escher

Llegué a esta isla exótica con un par de amigas hace dos veranos. Como cualquiera de los lectores, cuando me ofrecieron el viaje, yo también tenía en la cabeza una idea preconcebida de lo que podía significar el exotismo de la isla. Pero la isla estaba más allá de lo que mis parámetros aventureros admitían. No fue fácil llegar. En el mapa la isla aparece por encima del paralelo 47 o 48, en el Mediterráneo. Me llevaron mis amigas, que habían llevado gente antes. Si no te lleva alguien navegando de la mano pero sin compás, no llegás ni loco. Paramos en un hotel bastante barato pero demasiado inusual: tenía una sola habitación común a todos los huéspedes. Consistía en una escalera, muy ancha y muy alta, con filas de asientos que se abrían a derecha e izquierda en cada nivel, donde se dormía sentado u acostado, ocupando dos o tres asientos. Me alojaron en la tercera o cuarta fila empezando a contar la desde planta baja. Por supuesto, un hotel como ese no tenía camas ni servicio al cuarto. Se dormía a lo largo de varios asientos, tapado con una campera y con el bolso como almohada. Podría decirse que era más parecido a la sala de espera de un aeropuerto —pero en sentido vertical— que a cualquier otro hotel en el que yo haya estado alguna vez.

La fila de las chicas quedaba más arriba, no sé bien en qué nivel porque nunca subí a su habitación. Todas las mañanas las veía venir por las escaleras con sus bolsos, el mate y la ropa de playa. Me pasaban a buscar y arrancábamos hasta el puerto a tomar el ferry que nos llevaría a “La Isla de las Escaleras”. Apenas dabas un par de pasos fuera del hotel ya la podías ver asomando como una púa de guitarra invertida sobre el horizonte. Quedaba justo frente al hotel, en el centro mismo de una gran olla de mar.

La isla tenía terrazas con piletas y jardines, cada una con un tipo de vegetación distinto. Había bares con diferentes estilos distribuidos por toda la estructura de terrazas que se conectaban por escaleras. Podría decirse, haciendo un panorama general, que la isla se parecía bastante a lo que debió haber sido Babilonia, o mejor dicho, los jardines colgantes de Babilonia, o tal vez se parecía a un dibujo de Escher, pero con piletas y terrazas en vez de balcones.

Pasábamos el día entero haciendo ejercicio entre todos los escalones que había que subir y bajar. Nadábamos en piletas con temperaturas diferentes. Nos cruzábamos con cientos de turistas en malla que circulaban por las escaleras, con sus toallas colgando de los hombros, sus anteojos oscuros, sus bolsitos y mochilas repletos de viandas y mudas de ropa. Si no llevabas tu vianda podías comer en cualquiera de los paradores, entre reposeras blancas y brillantes para tomar sol, oír música o tirarse a comer una tarta de verdura o una hamburguesa vegetariana.

En general, en toda la isla había un clima festivo, parecido al patio de un colegio a la hora del recreo. La mayoría de los turistas andaban trepando escaleras y eran jóvenes. Los varones tenían el típico estilo surfer: Bermudas anchas que bajaban hasta las rodillas, de colores flúo y motivos tropicales: Tucanes, palmeras con cocos, arcos de olas y tablas de surf. Las mujeres se paseaban bien bronceadas en sus bikinis, exhibiendo cuerpos redondeados y exactos. Los más grandes se quedaban abajo, en los barcitos del puerto, para no andar subiendo y bajando como un gimnasta de TikTok. La premisa principal parecía ser: cuanto más alto llegabas más lindo se ponía todo.

Alto. Voy a hacer un stop en la narración. Considero que este es el momento justo para describir a mis amigas y quiero aprovechar: Las chicas son quizá demasiado lindas para una categoría como la amistad. Una es morocha, tiene el pelo por los hombros y se llama Rosa. Es maestra jardinera. No sé si le gustaría casarse pero sé que le gustan mucho los chicos. Me contó varias veces que —haciendo honor a su nombre— le gustaría estar en cinta. Tampoco le importaría hacerlo de soltera. De hecho, creo que hasta lo prefiere. La otra es rubia pelo de liana y se llama Estela. Trabaja en la compañía más grande que hay en el microcentro. Es la típica workaholic de la city porteña. Si hay alguien con el ojo entrenado para ver por dónde van a subir las acciones, esa es ella. Su analista le había recomendado que se procure un viaje placentero y deje, aunque sea por las vacaciones, ese dispositivo que tiene vibrando en la mano todo el tiempo.

Pasamos varios días en la isla zambulléndonos en las piletas, almorzando en los paradores, disfrutando del sol siempre presente, y a la tardecita volvíamos al hotel en el ferry y nos retirábamos cada cual a su fila a descansar hasta el día siguiente.

El séptimo día Rosa dice que quiere quedarse en el hotel para buscar algún lugar dónde lavar la ropa. La de ella y la de todos, porque todos estamos con la ropa sucia. Nos pide que no nos quedemos atrás por ella, que nos vayamos adelantando. Insiste en que ella va a ir más tarde.

Estela y yo enfilamos hacia el puerto, tomamos el ferry y cruzamos el mar hasta la Isla. Caminamos por las terrazas como en estado contemplativo. Mientras conversamos nos ponemos a buscar alguna pileta de agua fresca. Encontramos una sin nada de gente y nos metemos. La pileta está montada sobre una estructura de ladrillos vistos, rodeada de coníferas altas que forman un cerco y dan suficiente privacidad. La pileta también tiene un sector con reposeras blancas. El agua tiene la temperatura ideal: la perfecta combinación entre fresca y templada.

Sólo nuestras cabezas sobresalen por sobre el agua. Hablamos muy cerca, contra el borde de la pileta, los labios casi tocándose. De repente ella quiere salir a tomar sol en las reposeras. Abandona el agua con salto de ballena blanca. Pliega el vientre sobre el borde de la pileta y alza el culo chorreante justo frente a mi cara. Se sube al borde y después se desploma en una reposera. Me señala la otra, para que me tire a su lado. Pero yo no tengo demasiadas ganas de salir del agua para exponerme al sol. Se me ocurre que primero puedo hacerle una broma: meterla al agua otra vez tomándola de las piernas. Desisto porque calculo que si realizo la maniobra ella podría darse la cabeza contra el borde antes de entrar al agua. Nado toda la vuelta para salir de la pileta por la escalera que está en la parte honda. Es un trecho largo para llegar hasta donde ella está ahora. Bordeo las coníferas que hacen de muro verde. En el camino me detienen unos surfers. Me involucran en una conversación tan inverosímil como intrascendente. Hablan de olas y mareas y horas del día. Me preocupa mantener a la rubia en foco y velar porque nadie ocupe la reposera de al lado. Cuando vuelvo la vista la de ella está vacía. ¿Dónde habrá ido? ¿Se habrá enojado? ¿Volverá pronto? ¿Volverá? Entonces la veo venir por la sombra de las coníferas. Tiene en la mirada un haz que atraviesa mis ojos. Me doy cuenta que sin nos besamos todo se desvanece. Leo en su mirada que también ella lo sabe: Los surfers, las piletas, las terrazas, las escaleras, la isla misma desaparecería.

Disfrutamos y sufrimos el calor. Estela se refresca tomando cerveza, pero a mí no me convencen con chelas. Sufro el calor como si estuviera disfrazado de oso y no pudiera dejar el traje atrás. Cuando me siento así sólo el agua pura me calma.

Al rato llega Rosa y arroja la bolsa con la ropa sucia de los tres a mis pies. Dice que cerca del hotel no ha quedado una sola lavandería disponible. El hotel está lleno y parece que a todos se les ocurrió lavar el mismo día. En nuestro hotel le dijeron que se podía conseguir una buena lavandera en la cima de la isla. Rosa me pide que sea yo quien suba, ella está exhausta de acarrear el bolso al hombro todo el día. Le digo que está bien, que puedo cargar con los trapitos de todos hasta allá. Dejo mi lugar libre y me voy para arriba.

Si quieren saber, el ascenso es difícil, empinado, cansador. A veces la escalera se va angostando y casi que no te deja avanzar. Hay que descender, rodear y retomar por una escalinata más ancha pero tan amansadora como la anterior.

La casa de la lavandera ocupa toda la cima. Adelante tiene un jardín con arbustos que parecen corales. Tiene una pileta azul, un molino de agua y hasta un puente. A medida que me acerco puedo verla mejor. Al terminar de subir la escalera me detengo en el descanso, frente al murito de la entrada. Colgando veo que hay una campana y toco para para avisar que llegué. Ella está en el patio de atrás, colgando ropa en un alambre. Me acerco más, para que me vea. Agito una mano para llamar su atención. Cuando me ve le pregunto cómo se llama. Nyssa, me dice. Me presento, le digo que le traigo ropa y le hago las típicas preguntas del ritual de lavar: que cuánto sale, para cuando va a estar listo todo, si puedo quedarme acá arriba a esperar. Ella sigue con sus cosas y enseguida me doy cuenta que no me entiende ni j de todo lo que le digo. Entonces le muestro la bolsa con la ropa sucia. Al parecer con señas nos entendemos mucho mejor. Toma la bolsa y la vacía en un fuentón. Le pone un polvo. Quizá uno o dos. Mientras sus manos blancas hacen girar la ropa en el fuentón, nos echamos varias ojeadas. Ella acuclillada en su vestido azul y yo aguantando contra el murito. Hacia arriba no hay más nada. Bueno, están las nubes, está el sol. Acá es ya casi tocar el cielo, pienso. La casa de la lavandera es amplia, luminosa, la pileta es azul y está llena, el molino de atrás gira sacando el agua. Pienso que estaría bien quedarse así. Aunque sea un rato. Un rato que durara un siglo, o más.

Deja un comentario